遺留分とは?遺言内容・相続割合に納得できないなら遺留分減殺請求を

相続時に、遺言内容や相続割合に納得できないケースは多々あります。公平な遺産分割をするために、遺留分を侵害されていないか確認しましょう。遺留分は遺言でも侵害できませんが請求しないと返還されないので注意しましょう。

遺留分とは

遺留分とは一定の相続人に認められる最低限の取り分のこと

遺留分は民法で定められている制度で、一定の相続人に対し認められている最低限の取り分です。

遺留分は遺言でも侵害できないことになっていますが、請求しなければ取り戻せません。

遺言書の意義とは

相続財産は原則的には亡くなった人(被相続人)の意思で処分できます。自分で築いた財産ですから、好きなように遺したいと考えるのは当たり前のことですよね。

遺言書がない場合には、法定相続割合を基準として法定相続人が相続します。被相続人が自分の意思を反映させたい場合には、遺言書を作成します。

遺言書は被相続人の意思表明ですから、その内容は原則、優先されるのです。

遺留分制度の意義とは

相続人全員が納得し、誰も生活に困らなければ、遺言書の内容通りに遺産分割を行っても問題はありません。

ですが、遺言書の内容が明らかに不平等であったり、被相続人に扶養されていた遺族が生活に困窮したり、家を失って住むところがなくなったり、という問題がおこる可能性もあります。

そのため、遺族の生活保障や公平性を保つために民法で遺留分制度が定められました。

遺言と遺留分でトラブルになる前に専門家へ相談を

遺言は被相続人の権利を守るもので、遺留分は遺族の権利を守るものです。遺留分は法律で守られていますから、侵害することはできません。ただし、権利はあるものの、申請しないと返還されず、申請期限も1年と短いものです。

また、相続人間での話し合いは感情的になるものですから、冷静かつスムーズに申請をするためにも、遺留分の確認や申請時は専門家へ相談することをおすすめします。

遺留分を請求できる相続人

遺留分は誰でも請求できるものではなく、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められるものです。

法定相続人とは

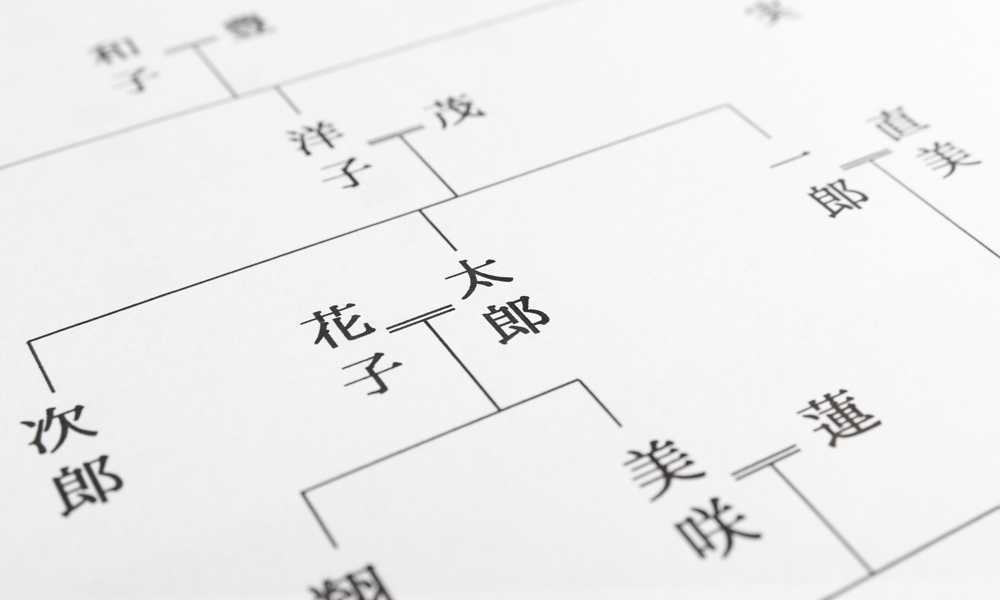

法定相続人とは、民法で認められた相続人のことです。基本は被相続人の配偶者と子が法定相続人ですが、子(孫)がいない場合は子の代わりに父母(祖父母)、父母もいない場合は兄弟姉妹(姪甥)が法定相続人になります。配偶者は常に法定相続人です。

遺留分を請求できる相続人

法定相続人の中で遺留分を請求できるのは、配偶者・子(孫)・父母(祖父母)です。兄弟姉妹(姪甥)は遺留分を請求できません。子は養子であっても遺留分を請求できます。

被相続人の義父母(配偶者の父母)は請求できませんが、義父母と被相続人が養子縁組をしていた場合は請求できます。

兄弟姉妹はなぜ遺留分を請求できないのか

法定相続人の中で兄弟姉妹だけが遺留分を請求できないのは、法定相続人の中で被相続人との関係が最も遠く、生活保障の必要性が低いからです。

遺留分が認められない相続人

兄弟姉妹以外の法定相続人でも、遺留分を認められないことはあります。

相続放棄した相続人

相続放棄をした相続人は、遺留分を請求できません。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人としての権利と義務をすべて放棄することです。相続を一切放棄したことになるため、あとから遺留分が欲しい、ということはできません。

相続放棄は家庭裁判所に申し立てをします。他の法定相続人に宣言する、単に文書にする、ということではありませんから、注意しましょう。

相続放棄した相続人の代襲相続人の扱い

法定相続人が相続放棄をすると、代襲相続人も放棄したことになります。そのため、例えば子が相続放棄をした場合には、子の子ども(被相続人の孫)も遺留分を請求できません。

遺留分の放棄をした相続人

相続放棄をしなくとも、遺留分の放棄をすると遺留分は認められなくなります。遺留分を請求する権利のみを放棄しますから、遺言で自分の相続分があれば相続できます。遺言書がない場合も、遺産分割協議で通常の法定相続割合に応じた財産を取得できます。

被相続人の生前でも遺留分の放棄ができる

相続放棄は被相続人の生前にはできないのに対し、遺留分の放棄は生前でもできます。ただし、被相続人からの圧力を避けるため、生前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分の放棄をした相続人の代襲相続人の扱い

遺留分の放棄についても相続放棄と同じく、法定相続人が放棄をしたら代襲相続人も放棄したことになります。そのため遺留分を放棄した相続人の代襲相続人は、遺留分を請求できません。

相続放棄と遺留分放棄の関係

相続放棄は被相続人の生前には手続きできませんので、被相続人が法定相続人を説得したり圧力をかけたりして相続をすべて放棄させることはできません。もしも生前の相続放棄ができると、遺族の生活保障ができなくなる恐れがあるからです。

それに対し遺留分は被相続人の生前に放棄できます。ですが遺留分を放棄してしまうと、遺言の内容に納得がいかない場合でも遺留分を請求できず、困ったことになるかもしれません。

遺留分放棄をしてもらい遺言を残すとどうなるか

法定相続人であっても生前に遺留分を放棄してもらい、遺言内容でも相続させないとすれば、一切の相続をさせないこともできます。

例えば、自分の死後の配偶者の生活が心配で、家屋は配偶者に相続させたいと考えているが、その他の相続財産がほとんどないので遺留分を請求されると困るというようなケースでは、子に遺留分の放棄をしてもらい、遺言を作成することで安心できるでしょう。

相続欠格者

「一定の事由があれば、相続人は一切の相続権をはく奪される」と民法で決まっています。遺言書の偽造や隠匿をしたことが明らかな場合、被相続人の殺害にかかわった場合などです。

相続欠格者には相続権がありませんので、遺留分の申請も認められません。

相続欠格者の代襲相続人の扱い

相続欠格はその相続人個人の問題ですから、代襲相続されます。そのため代襲相続人は遺留分を請求可能です。

相続人の廃除

相続欠格者は誰かが申請をしなくとも一定の事由に当てはまれば相続できなくなりますが、相続人の廃除はその相当な事由を家庭裁判所に申し立て、認められる必要があります。相続人の廃除を認められれば、その相続人は遺留分の請求も認められません。

相続人の廃除が認められた場合の代襲相続人の扱い

相続人の廃除の事由も相続欠格と同じく、その相続人個人の問題ですので代襲相続はされます。そのため代襲相続人は遺留分を請求できます。

遺留分の割合

総体的遺留分と個別的遺留分

請求できる遺留分の割合は誰が法定相続人になるかで異なります。

総体的遺留分

相続財産全体に対して遺留分として認められる割合を総体的遺留分といいます。総体的遺留分は相続財産の1/2を原則としますが、相続人が父母(祖父母)だけの場合には1/3と決まっています。

個別的遺留分

遺留分を請求する権利のある法定相続人が複数いる場合は、総体的遺留分を決められた割合で分け合います。これを個別的遺留分といいます。

子がいる場合の遺留分の割合

被相続人に子がいる場合、法定相続人は子と配偶者ですので、父母や兄弟姉妹には法定相続分も遺留分もありません。

配偶者と子は相続財産全体の1/2の遺留分を、1/2ずつ分けあいます。

子がいる場合の遺留分割合

| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |

|---|---|---|

| 配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2(複数いる場合は人数で等分) |

配偶者:1/4 子:1/4(複数いる場合は人数で等分) |

| 子のみ | 子:100%(複数いる場合は人数で等分) | 子:1/2(複数いる場合は人数で等分) |

子がいない場合の遺留分の割合

被相続人に子がいない場合、法定相続人は父母と、配偶者がいれば配偶者です。父母がいなければ兄弟姉妹が法定相続人になりますが、遺留分はありません。

配偶者と父母で遺留分を分け合う場合、配偶者2/3・父母1/3の割合になります。

子がいない場合の遺留分割合

| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |

|---|---|---|

| 配偶者のみ | 配偶者:100% | 配偶者:1/2 |

| 配偶者と父母 | 配偶者:2/3 父母:1/3(両親ともいる場合1/6ずつ) |

配偶者:1/3 父母:1/6(両親ともいる場合1/12ずつ) |

| 父母のみ | 父母:100% | 父母:1/3(両親ともいる場合1/6ずつ) |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は人数で等分) |

配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |

| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:100% | 兄弟姉妹:なし |

遺留分の計算方法

遺留分を算定する際に元となる基礎財産は、相続開始時に持っていた相続財産から負債を引き、生前贈与などを足して計算します。

特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合などに公平性を保つためです。

遺留分の計算時に基礎財産に加味するもの

死亡前1年以内の生前贈与

被相続人が亡くなる1年前までにされた生前贈与は、遺留分を侵害すると知らなくとも、遺留分の計算時に基礎財産に含めます。

遺留分を侵害すると知っていて行われた生前贈与

被相続人がなくなる1年前までに行われた贈与でなくとも、双方が遺留分を侵害すると知っていて行われた生前贈与は基礎財産に含めます。

遺留分を侵害することを知っていて売買された財産

贈与ではなく売買であっても、遺留分を侵害すると知っていて不当な対価で行われた場合は、基礎財産に加味します。

被相続人の借金

基礎財産の算定時、被相続人の借金は控除します。

遺留分請求の権利のある相続人が受けた特別受益

遺留分を請求する権利のある相続人が生前贈与を受けていた場合は、その生前贈与を基礎財産に含めます。また、生前贈与を受けていた相続人は特別受益者として、その金額が遺留分請求額から差し引かれます。

遺留分の計算例

子が3人(A、B、C)で相続した場合の遺留分の計算例をみてみましょう。

相続財産が6,000万円、借金が1,000万円あり、Aへの死亡前1年以内の生前贈与が1,000万円、遺言でBへ100%相続させるとされていた場合、基礎財産は「6,000万円-1,000万円+1,000万円」で、6,000万円と計算されます。

総体的遺留分は6,000万円の1/2で3,000万円、A、B、Cの個別的遺留分はそれぞれ1,000万円です。

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 生前贈与 | 1,000万円 | なし | なし |

| 遺言内容 | なし | 5,000万円 | なし |

| 遺留分 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |

| 遺留分減殺請求 | なし | Cへ1,000万円 | Bから1,000万円 |

遺留分減殺請求の相手と順序

遺留分減殺請求をする相手は、遺留分を侵害している相手です。上記の例で言うと、CはBへ遺留分減殺請求をすることになります。

また、遺留分減殺請求をする際の対象には順序があり、遺贈→贈与の順とされています。遺贈で足りない場合は相続開始時に近い贈与から順に対象になります。そのため死因贈与と生前贈与の両方があった場合は、死因贈与が先に対象になります。

なぜ遺留分減殺請求の対象に順序があるのか

生前贈与で贈与された財産は、すでに処分してしまっている場合もあり、遺留分として請求する際に、さまざまな不都合が生じる可能性があります。その点、遺贈は相続開始時までは被相続人の財産ですので影響は少ないと考えられます。死因贈与は遺贈に近いものですので、遺贈の次に対象となります。

遺留分を請求する方法

遺留分減殺請求

遺留分は必ず取り戻さなければいけないものではありませんから、遺言の内容に異存がなければ特に請求しなくてもよいものです。ですが、できれば自分の遺留分がどれくらいあるのかだけでも把握しておいた方がよいでしょう。

遺留分が侵害されている可能性がある場合に、それを取り戻したければ遺留分減殺請求をします。

遺留分の計算をする

まずは遺留分の計算をします。相続財産を把握し、生前贈与がなかったか、特別受益者がいないかなどを調べましょう。

遺留分減殺請求をする相手を特定

遺留分を侵害している相手を特定します。

遺留分減殺請求をする意思を表示

遺留分減殺請求権の行使には、必ずしも裁判などの手続きが必要なわけではありません。請求をする相手に意思表示するだけでもいいのですが、意思を表示した証拠を残すため書面(内容証明郵便)などで請求した方がよいでしょう。

交渉で解決することも

相手が支払いに応じた場合は支払いについて合意書を作成しましょう。請求した相手が相続人の場合は遺産分割協議書を作成してもよいでしょう。いずれにせよ、取り決めた内容は書面で残しておくことをおすすめします。

交渉で解決しなければ遺留分調停に

もしも相手方が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に遺留分減殺請求調停を申し立てます。申し立てに必要な書類をそろえ、家事調停申立書を作成します。調停で合意すれば調停証書に基づき支払いが行われます。

調停が不調に終わったら訴訟・裁判という方法も

調停は話し合いですから、不調に終わることもあります。その場合は裁判所へ訴えることもできます。訴訟には専門的な知識が必要となりますので、専門家の力を借りましょう。

また、スムーズに合意を得るためにも、なるべく早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。相続問題は一度こじれてしまうとなかなか合意にいたらないことも多いですから、最初から専門家へ相談して早期解決をはかるのが理想的です。

「税理士に相談したら書面で送るように言われたから」などとあらかじめ連絡をしておくことで、内容証明郵便などを送付したことでの関係の悪化を防げるかもしれません。

遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求の期限は、贈与または遺贈があったことを知った時から1年間または、相続開始から10年間です。

遺留分を請求するなら相続に詳しい専門家に相談を

「遺留分があるのか」

「遺留分を請求する権利があるのか」

「遺留分をどれくらい請求できるのか」

「遺留分を誰に請求するのか」

など、遺留分に関する問題は複雑でわかりにくいものです。また、遺留分を侵さないように注意して遺言書を作成することで、相続の際に揉めにくくなります。

遺留分について不明な点や、遺言の作成に関して不安な点は、弁護士や税理士などの専門家へ相談するとよいでしょう。